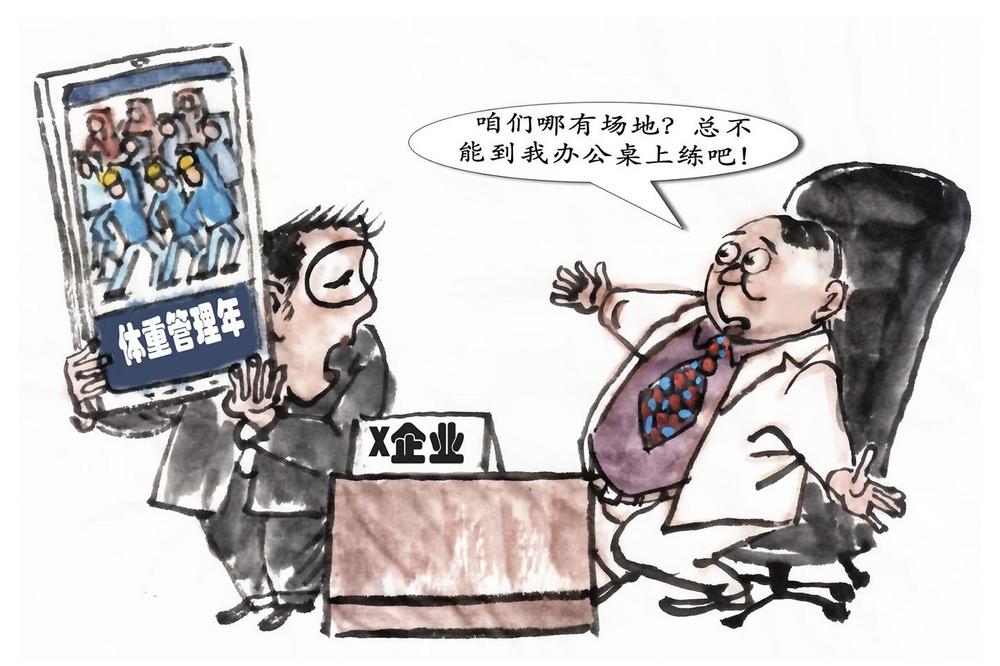

据4月14日《工人日报》报道,最近,“体重管理”成为备受关注的热词。工间操简便易行,有助于促进职工健康管理和身心愉悦。但与此同时,工间操在推行时仍面临场地有限、生产压力等现实阻碍。如何让工间操从“纸上制度”变为“日常实践”?问题的关键,或许在于厘清“领操人”的角色定位。

推行工间操,应构建“政府引导、企业主责、职工参与”的协同机制。政府层面,通过政策激励、场地支持、培训认证等方式,为企业提供资源保障;企业层面,将工间操纳入健康管理长效机制,由工会或行政部门牵头,建立弹性考勤制度,保障锻炼时间;职工层面,以“轮值领操”“创意编排”等方式激发参与热情。唯有形成合力,方能突破“说起来重要、做起来困难”的尴尬局面。

在制度框架下,领操人可以是专业教练,以科学指导提升锻炼效果;可以是基层员工,通过榜样示范增强代入感;更应是企业领导,以躬身践行传递健康理念。

当国家卫健委将“体重管理”上升为国家战略,推行工间操便不应止步于“强身健体”,而应成为职场健康文化建设的载体。运用数字化手段创新形式,结合趣味化设计增强吸引力,才能让工间操既接“地气”又聚“人气”。当健康管理成为每个人的自觉行动,每个人都能成为“领操人”。

推行工间操,终将在“谁来领操”的追问中,找到属于这个时代的答案。当每一位职工在舒展筋骨的同时,感受到集体的温暖与力量,工间操才能完成其历史使命,成为健康中国建设的生动注脚。

(王成喜/图 舒爱民/文)